Une étude des débats sur X, à la sortie du film Ni chaînes ni maîtres, qui met en lumière les opinions publiques sur l’Histoire coloniale française et sa représentation dans les cinémas en 2024.

Article écrit par Solène SAID, Carla CITA et Océane DUNOYER

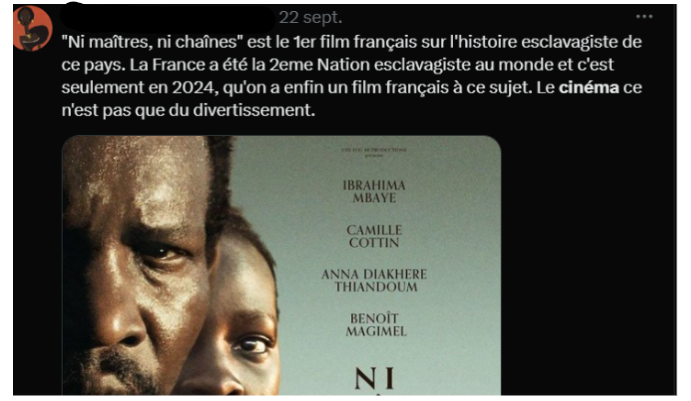

Le 18 novembre 2024 sort dans les cinémas français Ni chaînes, Ni Maîtres réalisé par Simon Moutaïrou. “Des films sur l’esclavage il y a en a beaucoup, des films sur le marronnage il n’y en a pas eu beaucoup” affirme le franco béninois lors d’une interview avec le média Nofi. Le réalisateur aborde la sous-représentation de l’Histoire coloniale française tout en revendiquant une certaine fierté dans la production du film. Située à “l’Isle de France” (actuelle Île Maurice), cette production tend à redonner la parole à des figures historiques qui ont été ignorées, même oubliées, provoquant alors le débat. Les entretiens à la sortie du film, permettent à Simon Moutaïrou, comme aux acteurs, d’évoquer le tabou colonial dans la société française. Il appuie ce propos en prenant l’exemple d’un tweet qui est apparu pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Un internaute se plaint de l’équipe française de judo composée en majeure partie de personnes issues de l’immigration : « comment faire comprendre à ma fille que c’est l’équipe de France de Judo?». La question est reprise sous différentes formes. À cela, le réalisateur répond que la réponse se trouve dans l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. Il accorde à son tout premier long-métrage une posture éducative nécessaire.

À partir de sa production, Simon Moutaïrou tend à inclure un large public dans cette partie de l’Histoire coloniale. Elle fait fortement écho aux conflits actuels parmi les territoires français qui firent du pays, le second empire colonial. La décolonisation n’est pas achevée pour des territoires tels que la Nouvelle-Calédonie ou bien les Antilles. Si elle n’en finit pas, alors elle laisse des séquelles. Plus récemment le chef d’Etat français, Emmanuel Macron à Rio, repose la faute de la crise d’Haïti sur ses propres habitants. L’île qui en 1791 compte la première révolte d’esclaves qui mène à l’indépendance. Ni Chaînes Ni Maîtres encourage à un retour à la source de l’information. La lecture du film est même impossible sans une conscience des enjeux politiques actuels. Le film n’est pas seulement un divertissement, il parvient à créer de la discussion.

L’enquête menée sur les débats qui émergent à la sortie du film nous permet de mesurer la capacité d’un film à réinsérer politiquement des individus. À partir de nos lectures scientifiques, nous discuterons du réseau social numérique X et de sa vocation à prendre les usages d’un espace public capable de favoriser le discours politique. Pour cela, une première partie sera dédiée à l’espace numérique X comme tentative d’une démocratie participative sous le prisme du politologue Loïc Blondiaux. À la suite de cette première partie, les données récupérées illustreront les débats émis afin de pousser notre réflexion sur la réception du film par les publics. D’une part, nous verrons que les publics adhèrent au film pour confirmer leur sentiment de fierté et d’affirmation identitaire. D’autre part, des publics qui rejettent le film et refusent d’envisager une représentation des figures noires sous cette période de l’histoire, perçue comme étant déshumanisante et dénigrante au nom d’une pseudo-identité noire.

Il faut tout de même noter un certain nombre d’inquiétudes à l’égard d’une étude de tweets sur un sujet aussi lourd que le marronnage. Il y avait un risque que nos a priori respectifs altèrent notre recherche. Pour cela, nous avons usé d’un certain nombre de mots-clés “neutres” afin que la collecte soit représentative. À partir de noms propres (le nom du film, du réalisateur, des acteurs) et de l’outil de recherche avancé (X Advanced Search) qui permet de réguler le cadre temporel et le type d’usagers. La recherche reste quantitative, mais nous a permis de faire preuve de qualité dans le tri des données. Les types de publication sont étudiés selon leur visibilité, tout comme les commentaires qui répondent particulièrement à un tweet ou bien en prenant en compte les motivations personnelles derrière le partage de son opinion.

Les réseaux sociaux numériques ont tendance à créer des cercles de discussions avec des personnes qui ont des valeurs communes. Néanmoins, les avancées algorithmiques nous permettent de trouver des contenus qui sortent de nos attentes. X, qui favorise la discussion, ne peut empêcher la présence de tension dans les commentaires. Au contraire, il semble que la plateforme l’encourage. Lorsque les avis s’opposent, les débats apparaissent et alimentent les plateformes qui se basent sur les débats actuels. Il faut être honnête, nous-mêmes sommes des individus avec une conscience politique orientée. Il a fallu faire preuve d’objectivité afin d’élargir notre champ de recherche et de n’exclure aucun point de vue.

Débattre sur X pour l’utilisateur revient à partager son opinion personnelle dans un espace public. Les réseaux sociaux contribuent à la liberté d’expression qui encourage toutes personnes informées à émettre une opinion. Nous avons sélectionné différentes conversations sur la plateforme. Celles-ci ont émergé à partir de débats provoqués par des tweets postés autour d’une vingtaine de jours après la sortie du film. Après une étude quantitative de certains commentaires, nous avons étudié et répertorié 229 tweets. Certains cas ont été étudiés en profondeur afin de prendre en compte les particularités des individus et le besoin d’intervention dans le débat. Il nous interpelle particulièrement pour sa capacité à toucher les internautes de X. Il ne s’agit pas seulement d’aimer ou non un film. Ni Chaînes Ni Maîtres soulève des problématiques profondes et crée du débat notamment chez les personnes racisées. Les espaces dédiés à ces discussions brisent la frontière entre l’espace privé et public en introspection du film. De nouvelles questions telles que le manque de productions françaises sur le marronnage et la fatigue d’une représentation des personnes noires dans des rôles mineurs ou dits dénigrants, réapparaissent. A l’issue de notre enquête, nous faisons le constat que les avis et les opinions des internautes sur X proviennent d’un public, en majorité issus de l’immigration, ce qui a fortement influencé notre réflexion.

X, un espace public propice à la démocratie participative?

Notre gouvernement français actuel se base sur une démocratie représentative. Le citoyen est sollicité pour donner son avis, en participant à un vote afin de déléguer le processus d’intégration des lois au gouvernement à une figure supposée être garant d’un certain nombre de valeurs politiques qui nous conviennent. En cela, on sous-entend une représentation inégale ou biaisée des classes notamment populaires. Une exclusion dans la vie politique s’observe pour les groupes marginalisés. X est une plateforme qui n’est pas construite sur le modèle français. L’entreprise étasunienne d’Elon Musk possède une charte établie indépendamment du Parlement. Bien que ce fonctionnement soit discutable, il reste pertinent d’en observer une sorte d’échappatoire politique donnant lieu, sur le territoire français, à des fragments de démocratie participative. Le politologue Loïc Blondiaux, dans son article La démocratie participative sous conditions et malgré tout, explore les risques et les avantages d’un système qui tend à rattacher le citoyen dans la prise de décision politique. Nous souhaitons l’observer à l’échelle de l’espace numérique du réseau social.

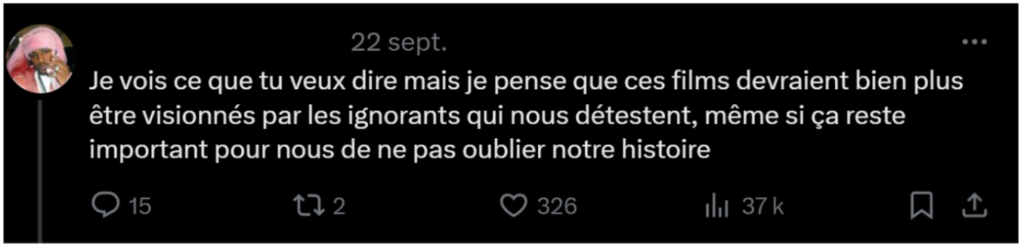

Le professeur distingue cinq critères qui remettent en question le fonctionnement de cette démocratie. D’abord “l’argument du consensus”, qui peut être néfaste pour la finalité du débat. Nous verrons qu’une partie des internautes ne cherchent pas d’entente sur la plateforme. Néanmoins, certains échanges peuvent mener à une pseudo-entente, qui se caractérise simplement par le détournement du fondement du message d’origine. Certains utilisateurs se donnent plutôt un rôle de médiateur et tentent de comprendre le point de vue émis afin de répondre dans les commentaires. Un utilisateur #2 répond à un utilisateur #1 qui est contre le visionnage du film :

Cette réponse ne répond pas au débat, mais émet une autre problématique liée aux types d’audience. Pourtant l’usager #1 acquiesce et semble clôturer le débat sur cette réponse. Justement, le tweet laisse paraître d’autres problématiques abordées par Loïc Blondiaux qu’il nomme “l’argument de l’asymétrie” et “l’argument de l’apolitisme” que la plateforme n’entrave pas, mais réduit. Hors du champ numérique, la majorité des citoyens auront plus de difficultés à prendre part à un débat politique, puisqu’il est facilement mis de côté pour son niveau de langage. Les RSN ont tendance à moins émettre un jugement de valeur lié au langage, mais n’excluent pas entièrement ce paramètre, en effet le langage ci-dessus reste courant. D’autre part, un citoyen ordinaire n’aura pas tendance de façon générale à prendre part aux débats politiques pour des raisons pratiques ou par désintérêt. Tandis que le film de Moutaïrou amène les publics à se questionner sur le visionnage du film, l’action de se rendre dans un cinéma pour voir Ni chaînes Ni Maîtres revient à s’intéresser à un discours de type politique. Pourquoi être frontale quant à l’idée de regarder un film qui dialogue avec la réalité ? Pourquoi ne pas laisser le bénéfice du doute ? Le spectateur a conscience qu’il se retrouvera confronté à un discours qu’il cherche souvent à éviter ou qui a été écarté par le passé.

Alors la plateforme X favorise le partage de l’opinion personnelle de chacun, elle tend à valoriser la singularité de l’utilisateur, là où en dehors du numérique, l’espace politique a pu échouer. En ce sens, la démocratie participative favorise la diversité des points vue, permettant aux personnes racisées d’exprimer leurs discours, avec une forme de légitimité plus accrue sur ce sujet. La diversité de chacun permet de renforcer les échanges verbaux. Les femmes racisées ont tendance à assumer le refus de visionner de ce film en faisant preuve de sensibilité face au sujet. Malgré tout, des formes d’inégalité subsistent. La classe sociale reste difficile à repérer sur les RSN, mais nous pouvons supposer un meilleur équilibre à partir des effets de langage bien qu’infondés. En revanche, les internautes sont pour la majorité des hommes de couleur. En cela deux problématiques émergent; le manque d’investissement parmi les personnes non racisées et des femmes noires que nous aborderons plus tard dans notre article.

Les RSN restent des plateformes, X se distingue puisque l’écrit est privilégié, mais la recherche de visibilité reste présente. L’argument de « l’artificialité » et du « simulacre » est d’autant plus apparent sur la plateforme que ce que l’on pourrait croire. La prise de parole ne se rapporte pas toujours à quelque chose de fondé ou de pertinent. Certains tweets se rapportent à une simple réaction pour attester de sa présence dans le débat. Les tweets tels que les réseaux sociaux n’ont rien d’établis dans le champ politique. Des groupes peuvent faire preuve de changement à petite échelle et les débats naissent à partir de tendances éphémères. Les discussions laissent une trace sur la plateforme, mais l’activité varie selon la popularité et l’intérêt porté. Il n’y a aucune façon de savoir si les débats mènent à une finalité, ou un accord commun.

Débattre pour promouvoir le film

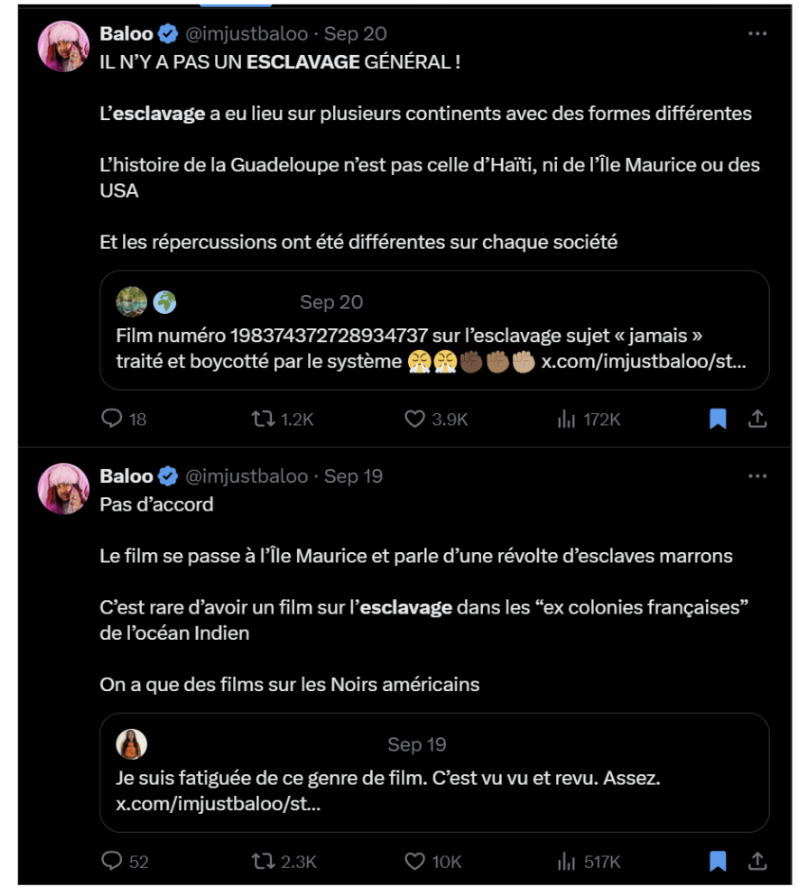

À la première du film, on comptabilise près de 13 338 entrées en France. Nous pouvons tout de même constater que le public était au rendez-vous. Le film contient des têtes d’affiche telles que Camille Cottin, qui dispose d’une renommée internationale. Pourtant, peu de médias institutionnels ont participé à la promotion du film mise à part France 24, qui a invité le réalisateur à deux reprises, mais également France Info et Libération qui y ont consacré un article chacun. La production du film a dû se tourner vers des médias ayant une portée moindre, se limitant alors à des formats de vidéos courtes entre 5 et 25 minutes. Toutefois, un engouement est visible sur la plateforme X. Des personnes ayant une large communauté telles que Baloo (@imjustbaloo: 131,600 abonnés) encouragent leur communauté à voir le film. Presque perçu comme un devoir de mémoire à l’égard des figures oubliées.

Lénaïc Landry, connu sous le pseudonyme Baloo, est un youtubeur, animateur radio et producteur. Il sait encadrer une discussion et argumenter, n’est pas pour autant spécialisé dans le monde du cinéma, mais dans les cultures populaires. Il a commencé ses activités au sein du milieu Hip-Hop où il trouve ses premiers pas à travers le krump, danse qu’on associe au hip-hop. Il évoluera, plus tard, en tant qu’éditorialiste rap et animateur radio. Depuis deux ans, il a décidé d’élargir ses champs professionnels en diversifiant ses sujets. Ne parlant plus uniquement de musique, il s’intéresse à la diffusion de la culture populaire et minoritaire en France. Il est originaire de Martinique et Guadeloupe ce qui, d’un point de vue identitaire, légitime sa prise de position. Il use de sa capacité à argumenter pour tout de même proposer une dynamique en répondant à plusieurs commentaires. Baloo poste le lendemain de la sortie, le 19 septembre, l’affiche du film en invitant son audience à aller le regarder. Ce post génère 1,3 million d’impressions et de multiples commentaires qui, très vite, finissent par créer un débat autour de l’existence et la légitimité du film.

Les réactions à ce tweet et les autres tweets qui y répondent indirectement entre le 18 et le 25 septembre tiennent des propos très peu nuancés ayant une perspective argumentaire binaire. D’un côté, on retrouve des personnes qui semblent enthousiastes à l’idée de découvrir ce film à travers des tweets simplement construits, qui ne s’appuient pas forcément sur des arguments poussés. D’un autre, on constate un rejet de l’existence du film qui gravite, par ailleurs, souvent autour des mêmes interrogations. Pourquoi les noirs sont-ils sans cesse représentés par le biais de l’asservissement, dans une position d’infériorité? La représentation des Noirs doit-elle uniquement être réduite à ces questions pour espérer avoir une place dans le cinéma français? Ces interrogations sont implicitement relevées au fil du débat remettant parfois en question la posture du réalisateur.

Les internautes qui manifestent un rejet du film évoquent souvent le sentiment d’être déjà submergés par l’image de l’esclavage au cinéma. Face à ce déferlement de négativité en réponse à son tweet, Baloo va prendre l’initiative de répondre à plusieurs tweets en approfondissant son raisonnement. Il s’appuie premièrement sur le cadre géographique qui justifierait l’existence du film. En effet, il rappelle que l’histoire autour de l’esclavage ne peut pas être généralisée étant donné qu’il y a eu plusieurs méthodes d’asservissement mêlées à des enjeux différents, comme la récolte de coton aux États-Unis ou encore la récolte de canne à sucre au Brésil et dans les Antilles françaises. Alors que l’histoire de l’esclavage, monopolisée par l’industrie d’Amérique du Nord, semble créer un standard. Les utilisateurs souhaitent dorénavant d’autres représentations des personnes racisées. Un nouvel angle dans l’étude du débat et une question se dressent. Pourquoi suppose-t-on qu’il existe une expérience de l’esclavage universelle ? Est-ce que la représentation d’une seule expérience devrait suffire ?

Un film historique sur notre actualité

D’autres utilisateurs de la plateforme prennent une position plus radicale. On observe que certains débats tournent autour du fait de regarder ou non le film qui remet en question son utilité. Pourquoi est-il difficile de regarder ce type de production en tant que personne racisée ? Hannah Arendt dirait que plus notre époque avance plus la sphère du privé tend à se confondre avec celle du public, là où se trouve le débat politique (polis). Cela peut être observé, dans ce cas précis, avec les personnes racisées qui placent leur identité ou leur appartenance communautaire dans la sphère publique, transformant ainsi des enjeux privés en sujets de discussions collectives. De ce fait, la “famille” – concept qu’Arendt associe à la sphère privée – contribue aux débats publics lorsque ses enjeux identitaires débordent sur la polis. Ni Chaînes, Ni Maîtres touche à l’héritage culturel de beaucoup d’individus qui se sentent plus légitimes d’émettre une opinion personnelle sur la réelle nécessité du film pour des publics noirs français. Le cinéma français évolue, mais persiste vers une prédétermination des rôles des acteurs noirs. “Une élite du cinéma français va perpétuer cette représentation par le confinement des acteurs de couleur à des rôles prédéterminés”(Blaise Mendjiwa, Le monde racisé du cinéma français). Les spectateurs en ont conscience et veulent sortir des stéréotypes, reprenant le contrôle de ces représentations dans le cinéma et en participant aux débats publics. Néanmoins, on comprend que malheureusement là où le travail de mémoire est important, un amalgame se crée. L’industrie vient raconter l’histoire du noir et non des noirs. Récemment au cinéma nous pouvons prendre l’exemple du film Tout simplement noir qui, de façon satirique, parvient à montrer qu’il y a plus d’une façon d’être noir et français. Jean Pascal Zadi n’hésite pas à montrer les tensions et divergences d’opinions parmi les personnalités racisées du pays.

Revenons à notre étude. A partir d’un corpus d’une vingtaine de tweets nous avons relevé un type particulier récurrent d’usagers qui refusent de voir le film. Une majorité de ces personnes sont des personnes noires, mais aussi des hommes. Les femmes noires sont tout aussi présentes. Justement, elles sont plus nuancées ou avouent elles-mêmes que le sujet est trop sensible pour elles.

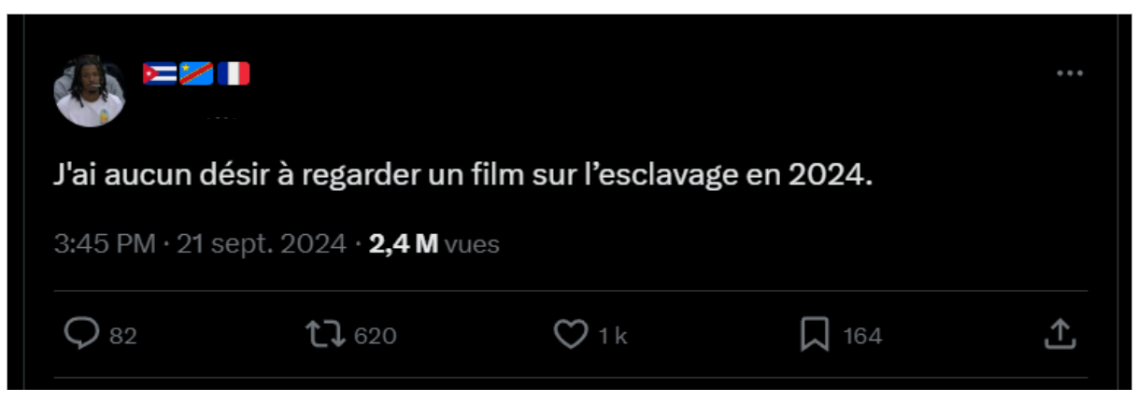

“Je n’ai aucun désir à regarder un film sur l’esclavage en 2024” conteste l’utilisateur #1. Ce dernier sait qu’il suscitera un remous parmi ses 3 188 abonnés. En effet, en publiant le 21 septembre 2024, il possède, à ce jour, 1,3 million de vues et 80 réponses sous son tweet. Dans ce cas, celui-ci éprouve presque une répugnance pour ce film “en 2024”. Le profil est révélateur, actif sur X depuis 2014 dans sa bio description se trouvent des drapeaux ; dont celui de la République démocratique du Congo et de Puerto Rico. Une pratique souvent révélatrice de revendications de ses origines. Parmi les commentaires, une majorité d’hommes de couleur qui semblent relativement d’accord. Parmi les commentaires, une partie semble ne pas contredire ses mots, la plupart ont conscience d’un besoin de maintenir la mémoire avec des histoires différentes selon les territoires. Tandis que d’autres y voient un devoir “d’éducation” envers les personnes non racisées. En se penchant sur les réponses les plus likées, certains de ces profils portent fièrement un drapeau et mettent souvent en avant des personnalités de couleur, qui ont une image fortement positive dans le monde. Ci-dessus, une photo de profil de Neymar, l’internaute affiche notamment un drapeau brésilien. Il assume une exaspération vis à vis des représentations répétitives des Noirs dans des rôles d’esclaves.

Baloo a tenu à répondre à l’utilisateur #1 dans un long tweet assez détaillé, publié le 22 septembre. Au vu de la chronologie, on peut dire que ce tweet, comparé à ceux qui alimentent le débat, n’avait aucune dimension de spontanéité, ce qui se confirme par l’avantage de la certification X, qui permet de dépasser la limite classique de caractères. Il a tenu à repréciser l’importance éducative et historique afin de repositionner l’état actuel des territoires d’outre-mer qui traversent plusieurs crises notamment au sujet des différences de pouvoir économique et social entre les résidents et les békés (descendants des colons des Antilles) qui perpétuent encore aujourd’hui des disparités dans ces régions.

Un débat vulnérable causé par la désinformation

On remarque un grand nombre de désinformations parmi les débats. Alors que tout le monde donne son opinion personnelle, on remarque qu’à cela s’ajoute un engagement politique. À différents degrés, dans les deux camps du débat, les informations manquent parfois de sources fiables et reposent sur des affirmations douteuses. Beaucoup disent ne pas vouloir regarder ces films parce qu’il y en a trop de nos jours. Comme abordé plus tôt, Lénaïc Landry en fait son argument principal. En France, il y a très peu de films qui traitent de l’esclavage par les Français. D’autre part, certains veulent participer à la promotion du film et sont en accord avec la volonté du réalisateur, mais véhiculent des informations non vérifiées. L’utilisatrice pose des arguments pertinents, mais en analysant son profil, nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’une spécialiste du domaine. Bien que ses arguments soient pertinents, ils ne sont pas vérifiés. Ses informations manquent de cadrage et de source. Ces propos ont réveillé une suite de tweets infondés voire racistes.

Néanmoins le dévouement personnel de certains à défendre le film, bien que parfois maladroit, vient donner à la plateforme X un semblant de démocratie participative. L’expérience individuelle de chacun vient partiellement contrebalancer le manque de médiatisation à ce sujet par la presse institutionnelle. La discussion n’est pas fondée sur la rationalisation, mais on observe une tentative. Dès lors que l’utilisatrice (voir figure 6) a fait une erreur de documentation, le sujet est détourné et les tensions montent.

Finalement, le débat est alimenté par des personnes qui n’ont pas pris le temps d’aller voir le film et qui n’expriment pas non plus l’intention de le faire. De ce fait, on pourrait penser que ce débat ne reflète pas véritablement la réception du film, ce qui nous a orienté en dehors du débat principal pour avoir une perspective plus large quant à la réception globale du film.

Moins un débat, plus la notation pour la (dé)valorisation du film

Les utilisateurs de X peuvent s’exprimer de plusieurs façons pour donner leur avis. Ils peuvent “liker” le commentaire d’un autre utilisateur, le “retweet” ou bien le commenter. Nous mesurons également la visibilité d’un tweet au nombre de visionnage inscrit sous les posts. En plus de cela, l’analyse du mode d’expression des tweets, nous invite à formuler de nouvelles hypothèses.

Parmi les utilisateurs qui approuvent le film, certaines de leurs publications sont très concises, voire laconiques. Cela peut s’exprimer par le post seul de l’affiche du film ou bien du titre du film sans plus de mise en contexte. D’après un des posts recueillis, l’utilisateur rédige seulement : “Ni chaîne ni maître !”. Son exclamation nous permet tout de même d’analyser une envie de partager son engouement pour le film. Cela constitue également une forme de promotion du film. Cependant, il y a des limites à l’analyse par le fait qu’il n’était pas plus d’arguments : nous ne savons pas s’il fait partie réellement des utilisateurs ayant vu le film ou bien de ceux qui ne l’ont pas vu. Il notifie être vraisemblablement pour le film, sur cet espace numérique, comme ne cherchant pas forcément à avoir plus d’impact au-delà de sa propre communauté de followers. D’ailleurs, on remarque que sur la plateforme, nous n’avons pas de types de commentaires trop “longs” ou plus argumentatifs, que ce soit par exemple sur les choix filmiques, historiques et esthétiques du réalisateur. X reste une plateforme où la parole “courte” reste la préférée des utilisateurs.

En effet, si X n’est pas comparable à AlloCiné, certains utilisateurs s’expriment par l’attribution d’une note au film. Cela constitue un indicateur de préférence et de goût subjectif, car le film semble être noté dans sa globalité. Nous ne savons pas quels sont les critères pris en compte (par exemple la véracité historique, le jeu des acteurs, la violence, etc): un utilisateur A partage sa note: “Ni chaîne ni maître 4/10 j’ai pas trop accroché”; puis un utilisateur B publie : “Ni chaîne ni maître, vraiment 10/10”. Nous apparaissent, à travers les différentes critiques, des points de concordances comme par exemple la structure du film, qui pour certains reste “mal rythmée” ou “bâclée” : un utilisateur C ajoute “ Ni chaîne ni maître 5/10, la fin est tellement bâclée c’est dommage”. On constate que les commentaires ont des degrés plus ou moins éloignés avec la question de l’utilité des films en 2024 qui pourraient aborder l’histoire coloniale française. Après le visionnage du film, tous les utilisateurs, ici une minorité, ne font pas de liens avec sa dimension historique. Ces derniers sont révélateurs de la superficialité d’une partie du débat.

Finalement, il y a peu d’utilisateurs étayant leurs arguments pluriels, ainsi que leurs développements. Et quand cela pourrait arriver, le format du tweet est autre. Il contient un hyperlien vers une vidéo YouTube explicative, nous amenant vers un autre espace de communication, plus apte à la formulation de détails. L’utilisateur D partage : “critique Ni chaîne Ni maître et révolte en Martinique (avec le Mwacast)” avec son lien vers une autre plateforme, capable de diffuser d’autres conversations.

Certains utilisateurs posent simplement une question ouverte et publiquement. L’utilisateur E publie : “Est ce que le film Ni chaîne Ni maître vaut vraiment le coup”, un post pourtant à ce jour sans réponse. Ce n’est pas le cas d’utilisateurs certifiés ou connus sur X, qui souvent ont beaucoup de commentaires critiques (positifs, nuancés ou négatifs) ou non-constructifs (haine, racisme, etc) sous leur post. Un utilisateur F poste la vidéo de la bande-annonce du film suivie d’un message élogieux. Le débat est plus important dans les espaces de commentaires et peut être sans fin, cadré par l’architecture de la plateforme favorisant une continuité de discussions.

D’autres publications parlent exclusivement du film, mais d’autres ne font que le mentionner de loin, le reléguant à un plan bien inférieur par rapport à l’importance du sujet du post. Par exemple l’utilisateur G publie : “Mercredi je passe ma journée au cinéma : Megalopolis, Joker 2, Ni chaîne ni maître et si j’ai la foie Week end à Taipei.” C’est un type de post qui informe sur la vie privée de son utilisateur et peut être confondu parmi les posts exposant des opinions. La phrase ferme la porte au débat.

L’analyse de la réception montre des dynamiques plus ou moins cohérentes. Bien que variées dans leur expression, des lignes directrices se dessinent autour de préoccupations et avis communs. Parmi celles-ci, on observe un sentiment quasi unanime : l’ambiance pendant ou après est décrite comme pesante. Les spectateurs n’osent pas discuter de ce qu’ils ont vu. L’utilisatrice prend alors la parole sur la plateforme. Ce silence peut être vu comme un prolongement du tabou même au cinéma alors que le film cherchait à le briser. Au-delà du silence, la plateforme permet tout de même de faire preuve de sensibilité. Les utilisateurs de X éprouvent comme un malaise, de la colère ou bien les pleurs.

Parmi les réactions relevées, on trouve celles de personnes hésitantes à aller voir le film, qui cherchent alors des avis de spectateurs l’ayant déjà vu. La réticence exprimée ne semble pas être liée au débat initial, mais plutôt à des appréhensions personnelles, comme la peur d’être confronté à des images trop violentes par exemple. Cependant, les auteurs manifestent une curiosité et une découverte sur la représentation de l’esclavage et du marronnage au cinéma. Une utilisatrice H interroge : “ça en vaut la peine de voir Ni chaîne ni maître ? Je suis un peu mitigée… je suis hyper sensible au scène de violence/barbarie…mais d’un autre côté ça a l’air important”. Il y a plusieurs internautes qui ont réagi au débat initial sans pour autant y participer directement en réagissant à des tweets, partageant leur avis uniquement avec leurs abonnés. Certains tweets dénoncent un manque d’ouverture d’esprit et encouragent leur audience à faire abstraction du débat.

Tout de même, des personnes ayant apprécié le film soulignent la pluralité des sujets abordés, exprimant par la même occasion le souhait de voir davantage de films qui pourraient compléter celui-ci.

Certains internautes adoptent une perspective plus politique du film, en établissant un parallèle entre le film et le contexte sociopolitique actuel en France, notamment avec la montée de l’extrême droite. L’utilisatrice I donne un point de vue intéressant étant donné que le film, bien que le récit soit ancré dans le passé, rappelle que les combats pour l’émancipation des personnes noires restent d’actualité même s’ils prennent des formes différentes de nos jours. Cette dimension politique se manifeste également à travers les relations actuelles entre les personnes noires et les personnes blanches, notamment avec le racisme ordinaire et certaines dynamiques historiques qui perdurent. Plusieurs internautes ont exprimé leur surprise face à la présence, voire parfois une majorité, de spectateurs blancs dans les salles de cinéma. Cela renforce une certaine ambiguïté dans les relations interraciales contemporaines, quelquefois visibles à travers des tweets qui manifestent des sentiments de colère liés au passé colonial et aux répercussions actuelles.

Bien que le débat ait occupé une place importante sur la plateforme. Il apparaît qu’auprès du public ayant réellement vu le film, il fut globalement apprécié et même vanté. En réalité, les avis négatifs sont plus nuancés, exprimant souvent des sentiments de déception ou des opinions mitigées plutôt que des avis catégoriques.

En définitive, on peut se demander si la société française est apte à comprendre et à appréhender les aspects les plus sombres de son histoire où la France n’apparaît pas sous un jour glorieux, mais plutôt dans une position de bourreau. Ni Chaînes Ni Maîtres révèle un clivage présent au sein des communautés racisées francophones où convergent la saturation des représentations stéréotypées et le besoin de renouvellement des récits cinématographiques. Toutefois, ce désir de nouveaux récits plus “valorisants” pour les personnes noires, impose une universalisation de l’histoire de l’esclavage, réduisant sa complexité historique. Le débat autour du film s’est principalement focalisé sur le sujet abordé, plutôt que sur la manière dont le sujet a été traité, dans le film, ce qui limite la profondeur du débat.

Sur X, la discussion est totalement fragmentée, sans véritable mutualisation des opinions. Chacun partage son avis sans qu’il n’y ait une confrontation constructive. La masse de réactions, bien que riche, a empêché une réflexion posée. C’est un débat qui est, en fin de compte, peu surprenant au vu du sujet abordé. Les échanges replacent au cœur de notre actualité la représentation des minorités raciales et sexuelles dans nos salles de cinéma.

Cependant, ce besoin de représentation exprimée sur les RSN ne semble pas s’aligner avec la vision de Simon Moutaïrou. Ces réactions étaient donc, dans une certaine mesure, prévisibles. Le film, traitant d’un sujet aussi sensible, s’inscrit dans une longue série de discussions sur la manière de représenter les minorités dans l’audiovisuel. Sur X, les débats sont récurrents et génèrent souvent des critiques négatives et des accueils parfois mitigés.

Toutefois, il est important de noter que le débat public en ligne ne reflète pas la diversité des opinions exprimées hors ligne. Ces conversations sur X offrent une vision partielle et biaisée, dominée par une forme d’égocentrisme, où les utilisateurs tendent à privilégier leur propre perspective. Si l’on considère la volonté d’affronter les périodes sombres de l’Histoire française selon Simon Moutaïrou, ce débat pourrait bien illustrer une forme de réussite. En suscitant des réactions vives et en incitant à réfléchir sur une partie de l’histoire, le film atteint son objectif. En 2024, Ni Chaînes Ni Maîtres, ravive les mémoires, crée le dialogue et encourage à la réflexion collective sur un des sujets coloniaux qui concernent les territoires français.

Votre article propose une analyse riche et nuancée des débats et enjeux qui entourent le film « Ni Chaînes ni Maîtres » sur la plateforme X. Il met en lumière les réactions des internautes, en les reliant à des enjeux identitaires, mémoriels et culturels que nous trouvons très intéressants. Votre méthodologie rigoureuse et suivie d’exemples concrets permet d’offrir une vision structurée de ces discussions.

Cependant, nous pensons qu’un cadre théorique plus clair et affirmé permettrait une meilleure compréhension des éléments conceptuel que vous investissez. Des choses comme mobiliser des concepts comme le « capital culturel » ou la « performativité », ou examiner davantage les limites de la plateforme X, comme par exemple l’impact des algorithmes sur la visibilité des contenus pourraient se révéler pertinentes.

Votre travail est précieux, mais la réflexion que vous proposez peut s’élargir à d’autres films engagés, et leur réception sur les réseaux sociaux. Cela afin de se questionner : dans quelle mesure les campagnes de promotion du film influencent-elles les débats en ligne ? Comment les critiques professionnels façonnent-ils la perception du public ? Et quelles implications ces débats ont-ils pour la création cinématographique et les politiques culturelles ?

Malgré tout, nous avons particulièrement apprécié lire votre écrit. Nous nous sommes questionnées sur la suite : l’étude des identités numériques, des émotions et de l’évolution des débats dans le temps sur X vis à vis de ce film permettrait d’enrichir cette réflexion, sur les liens entre culture, politique et numérique.

Nolwenn, Jeanne et Clara

L’introduction est très dynamique et cerne globalement les enjeux importants liés au concept d’espace public et du débat autour d’une œuvre visuelle dont les enjeux sont centraux pour la société française. Dès le début, on veut lire la suite puisque l’on est bien projeté dans le sujet. La méthodologie est présentée clairement : les procédés, les difficultés sont définitivement annoncés. De même l’autoréflexion est présente et témoigne d’une certaine maturité du travail. Le recul pris vis-à-vis du dispositif sociotechnique présente une connaissance appuyée de l’analyse de débat sur plateforme. Furent très appréciables aussi les définitions présentes, notamment dans l’évocation de leur lien avec la démocratie et la démocratie participative. Les caractéristiques précises de X sont bien mises en avant à travers le caractère laconique des tweets, la réactivité à chaud, l’ouverture relative au débat… Ces analyses sont bien mises en œuvre pour analyser le contenu relatif à Ni chaînes Ni maîtres. Nous avons aussi particulièrement trouvé pertinent l’évocation de Blondiaux vis à vis du concept de démocratie participative dans son rapport avec X.

Par ailleurs, l’analyse concrète des moyens d’opération des utilisateurs de X pour faire entendre leur voix est tout à fait pertinente. Notamment l’analyse des photos de profil et des pseudos qui sont mis en lumière en rapport avec le contenu édité des tweets que ces utilisateurs postent. De même la prise en compte du nombre d’abonnés ou du fait que les personnes qui répondent se présentent sur la plateforme ou non comme des personnes racisées, montrent bien qu’il y a une réelle volonté de finement traiter les données. L’échantillon est resté réaliste dans ce sens pour une analyse fine et pertinente. Par ailleurs, le recul critique sur l’objet d’étude que propose l’analyse permet d’éviter de prendre les tweets pour un discours qui témoigne de la réception comme le font remarquer les auteurs/autrices de l’article.

Nous avons particulièrement apprécié les questionnements qui apparaissent au fil du texte, et qui montrent la nécessité morale de traiter un tel sujet. “Pourquoi suppose-t-on qu’il existe une expérience de l’esclavage universelle ?” nous a semblé tout à fait juste dans la mesure où c’est une question essentielle pour l’analyse des médias en tant que les médias donnent à voir des représentations pour les individus, et forgent celles-ci en retour. Enfin, l’analyse conclut sur l’idée que les débats se sont focalisés sur la qualité du sujet traité plutôt que sur la manière dont le sujet a été traité, soit sur le contenu du film. Ceci entre bien en cohérence avec l’analyse des formes de discours sur X.

Les seules réserves que nous émettons dans un but constructif sont peut-être le manque d’une petite définition du marronnage pour bien tisser les liens avec l’esclavage; ainsi qu’une structure plus dialectique annoncée clairement en début d’article pour mieux suivre notamment l’usage de références externes.

Thomas Robic – Paul Prigent – Igor Smadja